Innovationen und Gründungen

Der lange Weg zur Digitalisierung am Institut für Wiener Klangstil

»Es dauerte fünf Jahre, bis man zur Ansicht kam, dass der Einsatz eines Computers auch an einer Musikhochschule sinnvoll sein kann.«

Es gab immer wieder Situationen in denen ich dachte, dieses oder jenes müsse man jetzt angehen. Entweder weil es fehlte oder wichtig war, oder mich einfach nur ein interessierte. Manches schaffte ich alleine, in vielen Fällen war es jedoch nötig, Mitstreiter/innen für die Idee zu begeistern um dann gemeinsam etwas Neues zu etablieren. Mit einer Ausnahme haben sich alle Initiativen als nachhaltig erwiesen.

KONZERTVEREINIGUNG WIENER VOLKSOPERNORCHESTER

DAS INSTITUT FÜR WIENER KLANGSTIL – GRÜNDUNG UND ANFÄNGE

BIAS – DIAGNOSE UND THERAPIE FÜR BLASINSTRUMENTE

AAA – AUSTRIAN ACOUSTICS ASSOCIATION

FACHAUSSCHUSS AKUSTIK INNERHALB DER ÖPG

LITERATURDATENBANK MUSIKALISCHE AKUSTIK ONLINE

DIE LICHTORGEL

Im Nachhinein betrachtet fällt mir auf, dass ich ohne es zu dem Zeitpunkt zu wissen, mit manchen Initiativen nationale oder internationale Trends vorweg nahm. Ein Beispiel für eine solche Innovation aus meiner Jugendzeit war die “Lichtorgel” was allerdings – weil ausschließlich im privaten Bereich angesiedelt – keinerlei Relevanz hatte. Das zeigt nur, dass wir eine Idee realisierten, die sich erst Jahre später zu einem internationalen Trend entwickelte.

Es war um 1965 herum, als die ersten Thyristoren auf den Markt kamen. Transistoren waren bereits bekannt und in Verwendung, allerdings nur im Niedervoltbereich bis ca. 1,5V einsetzbar. Thyristoren aber konnten auch hohe Ströme im 230Volt-Bereich schalten. In meinem engsten Freundeskreis gab es damals einen knapp 3 Jahre Älteren, der bereits an der TU-Wien Elektrotechnik studierte und Routine im Umgang mit elektronischen Schaltungen besaß.

Und es war die Zeit der privaten Partys, die schon das Lebensgefühl der berühmten 68er vorweg nahmen. Wir waren eifrige Party-Organisatoren und nutzten dafür die Absenz von Eltern im Freundeskreis, die aus irgendwelchen Gründen 1-2 Tage verreist waren.

Da wurden Poster und Plakate beschafft oder selbst angefertigt, entsprechende Sitzmöbel und Vorhänge zur Schaffung einer intimeren Atmosphäre organisiert und in geeigneten Räumen (meist Wohnkellern) sorgfältig drapiert. Ich dachte, statt dem üblichen schummrigen Licht (auch UV-Lampen waren damals stark in Mode), könnte man das Musiksignal nicht nur zu den Lautsprechern leiten, sondern auch filtern und mittels der neuen Thyristoren damit verschiedenfarbige Scheinwerfer ansteuern. Das wäre einmal etwas Anderes, denn bisher hatten wir neben dem UV-Licht immer nur mittels einer von mir gebastelten Scheibe mit aufgeklebten elektrischen Leiterbahnen, eine zufällige, nicht mit der Musik korrelierte Steuerung der Farb-Scheinwerfer.

Nach einigem Experimentieren meines Freundes funktionierte das sogar, und wir konnten Musik und Rhythmus in Farbe erleben. Blau für die Bässe, Rot der Mittelbereich und Gelb für die hohen Frequenzen. Später kam noch Weiß für den Rhythmus dazu. Erst einige Jahre später fand man in allen Diskotheken ähnliche Geräte, die sogenannten “Lichtorgeln”.

KONZERTVEREINIGUNG WIENER VOLKSOPERNORCHESTER

Musiker/innen hatten und haben immer noch neben ihrer Fixanstellung bei einem der großen Orchester verschiedene “Nebenjobs”. Manche geben in ihrer Freizeit Unterricht, privat oder an Musikschulen, Konservatorien oder Musikuniversitäten, andere wiederum sind Mitglied eines Kammermusik-Ensembles oder geben Solokonzerte. Diese Nebenjobs sind –vor allem bei Mitgliedern der großen Wiener Orchester- nicht einem Geldmangel geschuldet, sondern ermöglichen den Musiker/innen in andere Genres einzusteigen oder Dinge zu machen, die sie schon immer interessierten.

In den 60er und frühen 70er Jahren war das Volksopernorchester bekannt dafür, ganz groß im Schallplatten-Aufnahmegeschäft zu sein. Die beiden globalen Player “Deutsche Grammophon” und “Decca” (London) hatten quasi die ganzen Jahre über die Wiener Sofiensäle als perfektes Aufnahmestudio exklusiv gemietet und nahmen fast Tag und Nacht klassisches Konzertrepertoire, Opernquerschnitte und Opern-Gesamtaufnahmen auf, denn es gab aufgrund der Unterbrechung durch den zweiten.Weltkrieg einen enormen Aufholbedarf. Der Tagesablauf von Musiker/innen sah damals folgendermaßen aus: vormittags entweder eine Probe mit ihrem angestammten Orchester, oder wenn nicht, dann von 10:00-13:00 Uhr eine Schallplattensitzung. Nachmittags eine dreistündige Schallplatten Sitzung und abends Konzert oder Opernaufführung. Manchmal gab es aufgrund Zeitdrucks sogar Nachtsitzungen, das bedeutete: nach dem Konzert oder der Opernvorstellung ab ins Studio und Plattenaufnahme bis ein oder zwei Uhr morgens. Damals lag der Verdienst durch solche Nebenjobs oft höher als das monatliche Gehalt als Orchestermusiker/in.

Ab 1969 durfte ich bereits als Substitut bei solchen Plattenaufnahmen mitspielen und bekam für eine 3-stündige Sitzung ein Honorar von 350 Schillingen. Das war für mich als Student ein enorm hohes Honorar. Für eine Langspielplatte waren meist 10-12 Sitzungen veranschlagt. Das war auch die Zeit in der ich erstmals mit Weltstars wie Luciano Pavarotti, Franco Bonisolli, Placido Domingo, Editha Gruberova, Lucia Popp, Edith Mathis, Cecilia Bartoli und einigen berühmten internationalen Dirigenten in Kontakt kam.

Mitte der 70er Jahre ging das Platten-Aufnahmegeschäft dann kontinuierlich zurück, denn der Großteil des Repertoires war “im Kasten” und die kleineren und privaten Label die den Nischenmarkt bedienten, wanderten zu den billigeren Orchestern nach Prag, Bratislava oder Budapest ab. Das traf besonders das Wiener Volksopernorchester, denn das Staatsopernorchester hatte mit ihrem Verein “Wiener Philharmoniker” schon immer mehr auf Konzertzyklen, Auslandstourneen und das Neujahrskonzert gesetzt.

Ich dachte, dass man nach dem Vorbild des privaten Vereins “Wiener Philharmoniker” unser Orchester wieder vermehrt und besser als Konzertorchester und für Auslandstourneen positionieren könnte. Das künstlerische Potential und der internationale Ruf waren durch die zahlreichen Plattenaufnahmen ja vorhanden. Darüber hinaus bestärkten mich meine Erfahrungen mit dem Verein “Johann Strauss Orchester”, einem Orchester, das sich aus Musiker/innen mehrerer Wiener Orchester zusammensetzte, im Bestreben einen Verein zu gründen. 1976 nahm ich mit diesem Orchester an einer 3-wöchigen Kanada-Tournee teil, die uns vom äußersten Osten Kanadas, Chicoutimi und Quebec quer durch das ganze riesige Land über, Montreal, Toronto, Ottawa, Winnipeg, Regina, Calgary und Saskatoon bis nach Vancouver und Victoria Island im äußersten Westen führte. Da lernte ich, wie man so umfangreiche Tourneen organisiert.

Trotz unterschiedlicher Meinungen und einiger Ängste im Orchester gelang es mir mit dem Hinweis, dass eine Vereinsgründung ja nichts koste und man es deshalb versuchen sollte, eine Mehrheit zu gewinnen.

1978 gründete ich also gemeinsam mit 2 Kollegen die “Konzertvereinigung Wiener Volksopernorchester” und ging sogleich zu Robert Jungbluth, dem Generalsekretär des Bundestheaterverbands, der, wie ich bereits wusste gerade dabei war, für 1979 mit der Wiener Volksoper -noch vor der Staatsoper- das erste Gastspiel der Bundestheater in Japan abzuschließen Ich handelte mit ihm aus, dass wir im Anschluss daran Konzerte in Hongkong, Singapur und Bangkok geben durften. Das hat dann auch meine Kolleginnen und Kollegen von der Sinnhaftigkeit des neu gegründeten Vereines überzeugt!

In der Folge absolvierten wir entweder im Anschluss eines Operngastspiels in Japan, oder einfach in der Sommerpause unabhängig vom Haus mehrere Konzert-Tourneen in Asien. Meist nahm ich 1-2 Gesang-Stars der Wiener Volksoper wie z.B. Mirjana Irosch oder Adolf Dallapozza mit, die mit Freude zusagten. Mit Rudolf Bibel, einem unglaublich kompetenten und sensiblen Dirigenten war ich sowieso befreundet.

Unter dem Begriff Innovationen konnte ich damals gleich Einiges verbuchen:

• Es war die erste Konzertreise des Volksopernorchesters nach Fernost

• Wir waren das erste europäische Orchester das in Singapur auftrat

• Und wir waren das erste österreichische Orchester, das in Thailand auftrat.

Die Tourneen liefen allesamt problemlos ab – bis auf zwei Ausnahmen:

In Singapur musste ich einmal das Honorar für das gesamte Orchester bei einer Bank in Bar abheben. Es waren leider gleich mehrere Pakete voll mit Geldscheinen. Ich zog mich in eine ruhige Ecke des Kundenraumes zurück und begann die Summen nachzuzählen. Die Summe stimmte. Am nächsten Morgen saß ich im Hotel gerade beim Frühstück, als ein junger Mann in dunklem Anzug zu meinem Tisch kam und mir mit besten Grüßen der Bank ein Paket überreichte, das gestern im Kundenbereich der Bank gefunden wurde. Mich traf der Schlag – es waren umgerechnet einige hunderttausend Schillinge! Seit diesem Vorfall ist Singapur für mich untrennbar mit “Ehrlichkeit” verbunden. Und von nun an hob ich größere Beträge in Zusammenhang mit Konzerthonoraren immer nur zu zweit ab.

In Hongkong gab es ein Problem, für das ich nichts konnte. Beim Rückflug nach Wien waren alle Orchestermitglieder bereits an Bord, als man mich aus dem Flugzeug holte, weil die Fluglinie erst jetzt feststellte, dass die Harfenkiste (oder eine der Kontrabasskisten, das weiß ich nicht mehr genau) nicht durch die Ladeluke passte. Super. Ich versuchte mit dem zuständigen Manager von Cathy Pacific, der offiziellen Fluglinie Hongkongs, die Kiste auf andere Flüge umzubuchen, was leider nicht funktionierte, da die spezielle Destination immer von dem gleichen Flugzeugtyp bedient wurde. Also stand ich um 5 Uhr nachmittags allein am Flughafen Hongkong, die Kolleg/innen waren schon längst am Rückflug und versuchte, mit den Managern der Cathy Pacific eine Lösung zu finden. Letztendlich wurde die Kiste gegen Aufpreis mit einem Frachtflug über London nach Wien gebracht und ich landete (ohne Aufpreis) einen Tag verspätet in Wien.

Hongkong hatte aber auch ein anderes Gesicht, eines das von Gastfreundschaft der extremsten Art zeugte. Bei Tourneen waren neben einigen Einzelzimmern die üblichen Doppelzimmer die Regel. Als Manager der Tournee hatte ich naturgemäß ein Einzelzimmer. Manchmal wurde mir vom Hotelmanagement auch eine Suite zugewiesen. In Bangkok zum Beispiel wohnte ich nicht im Hauptgebäude, sondern inmitten eines tropischen Gartens des Hotels in einer wundervollen Maisonette, in der schon Ernest Hemingway einige Wochen verbracht hatte und die mit ihrer luxuriösen Mahagoni-Einrichtung die eigenartige Atmosphäre der kolonialen frühen 50er Jahre verströmte.

Ich saß also am Morgen nach unserer Ankunft in Hongkong alleine beim Frühstück (morgens brauche ich meine Ruhe und keine halblustigen Späße der geschätzten Kollegenschaft) als eine bildhübsche junge Chinesin zu meinem Tisch kam und sich unter mehreren Verbeugungen als Managerin des Hotels vorstellte. Sie überreichte mir (mit beiden Händen natürlich) eine entsprechende Visitenkarte und meinte, dass sie da sei um mir beim Frühstück Gesellschaft zu leisten. Na sowas! Sie setzte sich zu mir, frühstückte tatsächlich mit und verwickelte mich dezent in Gespräche über Wien und mich selbst. Die Situation war mir nicht ganze geheuer, aber auch nicht unangenehm. Es war, wie ich später feststellte, ein durchaus seriös gemeintes, kostenloses Angebot für VIP-Gäste. Sie hatte ein eigenes Büro in der 20. Etage und sagte, wann immer ich mich im Hotel befände und Gesellschaft wünschte, solle ich Sie einfach anrufen. Sozusagen Gesprächstherapie ohne Hintergedanken und nichts weiter. So etwas habe ich bisher, und auch danach nicht mehr erlebt.

Konzerttourneen waren wichtig, aber nur ein Teil unserer Aktivitäten. Mit einem holländischen Musikmanager, der so wie ich damals Anfang 30 war, verstand ich mich sehr gut. Ich konnte trotz des abflauenden Schallplattengeschäftes etliche große Plattenprojekte mit ihm realisieren.

Eine echte Innovation war das Bespielen der Wiener Staatsoper in den Sommermonaten Juli und August, wo sie normalerweise immer gechlossen war. Es war Jungbluth’s Idee, die Staatsoper während der Sommerpause zu bespielen um einerseits den damals schon beachtlichen Touristenströmen im Gegensatz zu den oft recht mickrigen “Touristen-Konzerten” privater Veranstalter ein qualitativ hochwertiges Erlebnis in der Wiener Staatsoper zu bieten, und andererseits der Staatsoper zu zusätzlichen Einnahmen zu verhelfen. Und so wurde zwei Monate lang in der Wiener Staatsoper abwechselnd “Die Fledermaus” und “Die lustige Witwe” gegeben. Das Orchester stellten wir und die Bühne wurde von der Wiener Volksoper betreut. Das lief 2 (oder 3 Saisonen) richtig gut, wurde aber wieder eingestellt, da die Bühnentechnik der Wiener Staatsoper, welche zum Teil im Sommer in Salzburg ihren lukrativeren “Nebengeschäften” nachging, die Doppelbelastung nicht mehr mittragen wollte.

Das beliebteste Nebengeschäft bei vielen Kolleginnen und Kollegen in den 80er Jahren war jedoch die festliche Eröffnung des Wiener Opernballs durch unser Orchester. Für eine halbe Stunde “Arbeit” zu Beginn des Balls bekam man 2 Mitarbeiter-General-Freikarten mit denen man sich im Gegensatz zu normalen Ballbesuchern im gesamten Haus frei bewegen konnte und auch von Security gesicherte Locations ungehindert betreten durfte. Darüber hinaus war das 4-stellige Honorar großzügig bemessen. Leider fiel diese Art der Balleröffnung Ende der 80er Jahre einer allgemeinen Strukturreform (weil vermutlich zu teuer) zum Opfer.

DAS INSTITUT FÜR WIENER KLANGSTIL – GRÜNDUNG UND ANFÄNGE.

Die Vorgeschichte.

Wie so oft im Leben ist das auslösende Element etwas ganz Banales. Die von dem Präsidenten Dr. Hans Sittner dem damaligen Zeitgeist entsprechend autoritär geführte “Akademie für Musik und darstellende Kunst”, stand 1965 vor der Neuwahl ihrer Leitung. Wie ich in den 80er Jahren im Zuge von Recherchen aus erster Hand erfuhr, wollte Dr. Sittner damals von den aktuell 9 Abteilungsleitern unbedingt wieder gewählt werden und versprach ihnen, dass sie sich “etwas wünschen” dürften und er im Falle seiner Wiederbestellung sich bemühen werde, im Ministerium diese Wünsche durchzusetzen.

Sechs der neuen Abteilungsleiter wünschten sich ein Institut, mit dessen Hilfe sie ihren Fachbereich künstlerisch-wissenschaftlich dokumentieren und aufarbeiten wollten. Dr. Sittner wurde wieder gewählt und tatsächlich schienen im Studienführer 1966/67 plötzlich sechs(!) neue Institute auf. Eines davon war das Institut für Wiener Klangstil, ein Herzenswunsch des Leiters der Bläserabteilung Prof. Dr. Hans Hadamovsky, seines Zeichens Solo-Oboist der Wiener Philharmoniker, Musikwissenschaftler, Komponist und Professor für Oboe an der Wiener Musikakademie.

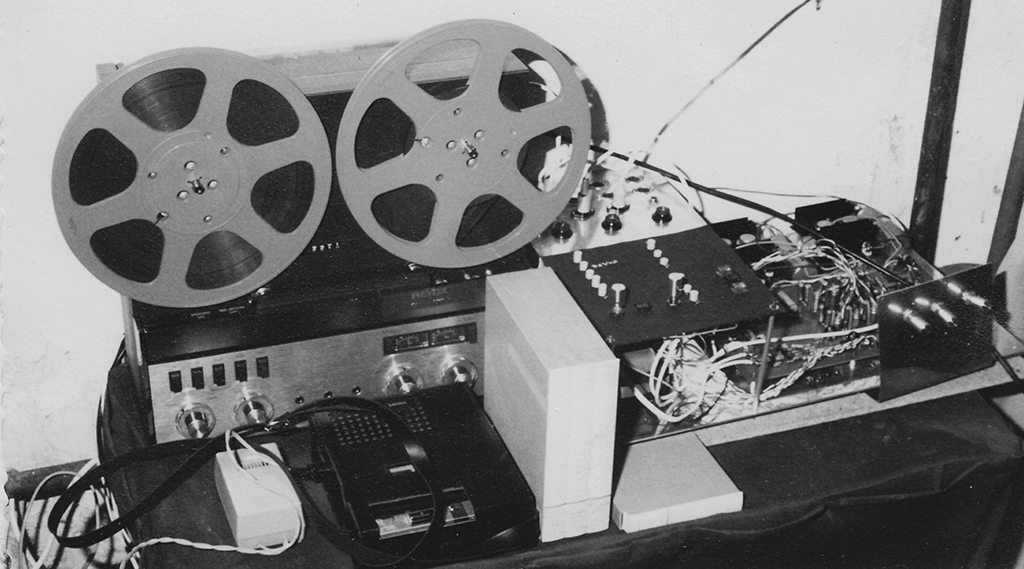

In den darauf folgenden 6 Jahren bis 1973 ist von diesem Institut dann keinerlei Aktivität überliefert – außer einem Mahnschreiben des Rektorats im Jahre 1971, in dem auf die Verpflichtung zur Erstellung eines Jahresberichtes hingewiesen wird. Der auf diese Weise höflich ermahnte Institutsleiter Hadamovsky antwortete darauf mit einem 10-seitigen, handschriftlich ausgeführten Brief in dem er erstmals den Aufgabenbereich des Instituts, sowie die problematische Situation des Musikinstrumentenbaus in Wien ausführlich darlegte. Zur Berichtspflicht merkte er an “dass am lnstitut seit der Gründung zwar nichts gearbeitet worden ist, dafür aber auch keine Kosten angefallen sind und kein Raum beansprucht wurde” [Zitat Ende].

1973 hat Hadamovsky dann im Eigenverlag ein 3-bändiges, von ihm handschriftlich im DIN A4 Format abgefasstes Werk “Der Wiener Bläserstil” herausgegeben und es als “Outcome” des Instituts bezeichnet. Von 1974-1977 war Günter Lorenz, ebenfalls Oboist und Schwiegersohn von Hadamovsky, als Assistent mit dem Aufgabenbereich “Wiener Rohrbau” am Institut tätig. Danach war das Institut wiederum nur mehr als leere Hülle virtuell vorhanden.

Die Neu-Erweckung als Folge einer veritablen Instrumentenbau-Krise.

Wie in dem oben erwähnten Brief von Hadamovsky bereits angedeutet, schlitterten einige Instrumenten-Gruppen der Wiener Orchester (Wiener Oboen, Wiener Hörner und Wiener Trompeten) Mitte der 70er Jahre in eine äußerst prekäre Situation: Da die verwendeten Instrumente mehrheitlich um die Jahrhundertwende, spätestens in der Zwischenkriegszeit gebaut worden sind, hatten sie das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, zerfielen den Musikern buchstäblich unter den Händen und waren nicht mehr reparabel. Da diese Instrumente jedoch nur in Wien gespielt wurden, konnte man sich bezüglich neuer Instrumente nur an die Wiener Instrumentenbauer wenden – es war international einfach kein Markt dafür vorhanden. Den Beginn machten die Hornisten. Leider waren die neu gebauten Instrumente vor allem bezüglich der Intonation so schlecht, dass sie von den Musikern als unbrauchbar erklärt wurden.

Die betroffenen Instrumentenbauer rechtfertigten sich mit dem hohen Zeitaufwand eines Neubaus und einer angeblich mangelnden Wirtschaftlichkeit. Daraufhin organisierten die Wiener Philharmoniker eine finanzielle Unterstützung durch die Gewerkschaft und die Stadt Wien, wodurch jede der drei betroffenen Firmen rund 50.000 Schilling als Zuschuss bekamen. Die in der Folge neu gebauten Instrumente waren jedoch genauso schlecht wie die erste Tranche.

Die Trompeter verfolgten danach einen anderen Weg: Damals war Japan weltweit für seine perfekten Kopien westlicher Produkte bekannt. Da die Wiener Philharmoniker in dieser Zeit bereits alljährlich für Konzerttourneen in Japan waren, nahmen sie die beste ihrer Trompeten, eine Heckel-B-Trompete mit und stellten sie der Firma Yamaha in Hammamatsu zum Kopieren zur Verfügung. Das Instrument wurde damals noch manuell, jedoch akribisch auf Zehntelmillimeter genau vermessen. Im Anschluss daran jagten sie die Daten durch ihre neue CAD-Software und stellten fest, dass der Durchmesser über den Verlauf des Instrumentes sehr oft scheinbar unmotiviert schwankte. Yamaha führte dies auf ungenaue Arbeitsweise des Instrumentenbauers zurück, glättete den Bohrungsverlauf, produzierte das Instrument mit den damals noch neuen CAD-CAM-Maschinen präzise und sandte es stolz nach Wien. Die Reaktion war für Yamaha bitter – die Kopie war bezüglich der Intonation um Vieles schlechter als das Original! Heute wissen wir warum: Weil mit den geringfügigen Mensur-Änderungen an bestimmten Stellen die Intonation optimiert wurde. Das geschah nicht aufgrund akustischen Fachwissens, sondern durch die jahrhundertelange praktische Erfahrung nach dem “Trial and Error Prinzip”.

Was also tun? In dieser verfahrenen Situation kam man auf die Idee, dass ich, der ja selbst Hornist war und gleichzeitig auch an der TU-Wien studiert hatte, sich der Sache einmal wissenschaftlich annehmen könnte und dem Wiener Instrumentenbau vielleicht fundierte Hilfestellung geben könnte. Formal böte sich ja das verwaiste Institut für Wiener Klangstil an, meinte Prof. Gabler, der als erster Hornist im Orchester mein Sitznachbar war und mittlerweile die Bläserabteilung an der Musikhochschule leitete. Das Überraschende an dieser Überlegung war, dass in den 70er Jahren in der Kunst und speziell in der Musik noch vielfach eine latente Wissenschaftsfeindlichkeit vorhanden war. Ein Beispiel dafür stellt eine Äußerung dar, die ein Trompetenprofessor und Mitglied der Wiener Philharmoniker bei einem zwanglosen, kollegialen Gespräch am Gang der Musikhochschule mir gegenüber tätigte. Er sagte: “Weißt eh, es gibt gute Musiker und es gibt gescheite Musiker!”. Ich war damals sehr empört über diese ignorante Ansicht, wagte aber nicht zu wiedersprechen und reagierte einfach nicht darauf.

Weil es an der Musikhochschule nicht nur konservativ-reaktionäre, sondern auch sehr progressive und Neuerungen aufgeschlossene Persönlichkeiten gab, wurde beschlossen, es einmal mit der “Wissenschaft” zu versuchen. Ein entsprechender Antrag wurde im Ministerium unter dem Hinweis auf die leere Hülle des Instituts für Wiener Klangstil und den vorhandenen räumlichen und finanziellen Mittel (was nicht ganz stimmte), eingebracht und prompt genehmigt.

Jetzt galt es schnell zu handeln: Ein Institutsleiter und ein Raum mussten gefunden werden. Prof. Gabler, treibende Kraft des Projektes erklärte, dass er zusätzlich zu seinem Orchesterdienst, der Lehrtätigkeit und seiner Abteilungsleiterfunktion an der Musikhochschule nicht auch noch die Leitung des Instituts übernehmen könne.

Eduard Melkus, Professor für Violine, internationaler Solist und Leiter der Capella Academica Wien deren Mitglied ich seit 1974 war, erklärte sich bereit, einen kleinen Nebenraum seines riesigen Klassenraumes im ehemaligen Franziskaner-Kloster in der Singerstrasse zur Verfügung zu stellen. Und obwohl das Institut Teil der Bläserabteilung, er aber Mitglied der Streicherabteilung sei, würde er wenn gewünscht, auch als Institutsleiter zur Verfügung stehen. Weil er die Idee, das Problem wissenschaftlich anzugehen einfach als interessant und eines Versuches würdig erachte. Er würde mir völlig freie Hand geben und sich in meine Entscheidungen nicht einmischen. Nach seiner Emeritierung übernahm Prof. Hans-Maria-Kneihs die Leitung des Instituts, die er mit der gleichen Zurückhaltung wie Prof. Melkus ausübte. Ihm gelang es dann 1998, die Umwandlung einer nicht besetzten Planstelle in eine Professur für Musikalische Akustik im Ministerium durchzusetzen.

Eduard Melkus, Professor für Violine, internationaler Solist und Leiter der Capella Academica Wien deren Mitglied ich seit 1974 war, erklärte sich bereit, einen kleinen Nebenraum seines riesigen Klassenraumes im ehemaligen Franziskaner-Kloster in der Singerstrasse zur Verfügung zu stellen. Und obwohl das Institut Teil der Bläserabteilung, er aber Mitglied der Streicherabteilung sei, würde er wenn gewünscht, auch als Institutsleiter zur Verfügung stehen. Weil er die Idee, das Problem wissenschaftlich anzugehen einfach als interessant und eines Versuches würdig erachte. Er würde mir völlig freie Hand geben und sich in meine Entscheidungen nicht einmischen. Nach seiner Emeritierung übernahm Prof. Hans-Maria-Kneihs die Leitung des Instituts, die er mit der gleichen Zurückhaltung wie Prof. Melkus ausübte. Ihm gelang es dann 1998, die Umwandlung einer nicht besetzten Planstelle in eine Professur für Musikalische Akustik im Ministerium durchzusetzen.

Ich war 1980 jedenfalls überglücklich, denn nach der bestandenen Diplomprüfung musste ich 1975 naturgemäß die Musikhochschule verlassen. Sie war aber Teil meines Lebens und fehlte mir sehr! Ich vermisste schmerzlich die vielfältigen Kontakte, täglichen Events, die beeindruckende, geballte künstlerische Kompetenz der international renommierten Lehrerschaft und nicht zuletzt die vibrierende, musikdurchflutete Atmosphäre eines solchen Hauses. Ich ertappte mich dabei nachzudenken, was ich denn tun könnte um zumindest durch einen 2-stündigen Lehrauftrag dem Hause wieder verbunden sein zu können. Das hatte sich nun erübrigt, denn zu meiner Überraschung enthielt die ministerielle Genehmigung nicht einen Lehrauftrag, sondern eine Vollzeit- Assistentenstelle.

Die ersten 3 Jahre.

Ich stand also im Jänner 1980 in einem ca. 2,5 x 7 Meter schmalen Raum, dessen Inventar aus einem einfachen Kasten und einem uralten, wunderschönen Vollholz-Apotheker-Schreibtisch mit unzähligen Laden und sogar einer Geheimlade bestand. Sitzgelegenheit war keine vorhanden, einen Sessel musste ich mir aus der vorgelagerten Geigenklasse besorgen. Das störte nicht weiter, denn die Kontaktaufnahme mit Musikinstrumenten-Akustikern war vordringlicher. Österreich hatte ich bereits im Dezember 1979 erfolglos gecheckt, selbst an den technischen Universitäten erntete ich Erstaunen, dass so etwas existieren solle.

International fand ich nur drei Anlaufstellen: In Deutschland die Gruppe um Jürgen Meyer, welche an der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig beheimatet war und mir enorm viel wertvollen Input gab. In England in Cardiff (Wales) einen Einzelkämpfer der ganz tolle Untersuchungen zum Schwingungsverhalten des Gitarrenkorpus machte und in den USA einen damals schon berühmten Einzelkämpfer, Arthur H. Benade, der wie die deutsche Gruppe das gesamte Spektrum der Musikinstrumentenakustik abdeckte. Erst Jahre später sollte ich erfahren, dass es jenseits des Eisernen Vorhangs in der DDR und der Tschechoslowakei ebenfalls hochaktive Musik-Akustik-Gruppen gab, die von den Deutschen teilweise mit neuer westlicher Technologie versorgt wurden. Ich nahm mit den tschechischen Gruppen Kontakt auf und es entwickelten sich daraus teilweise echte Freundschaften.

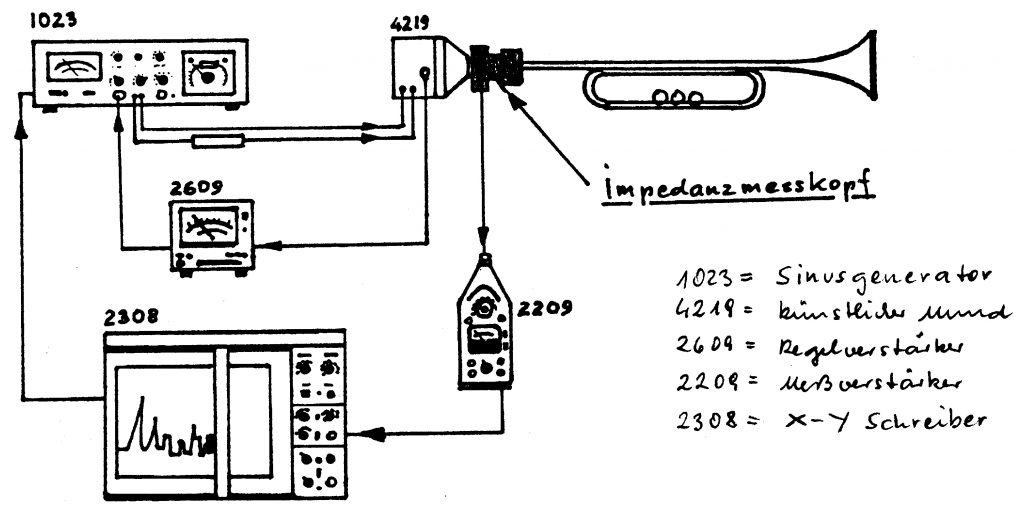

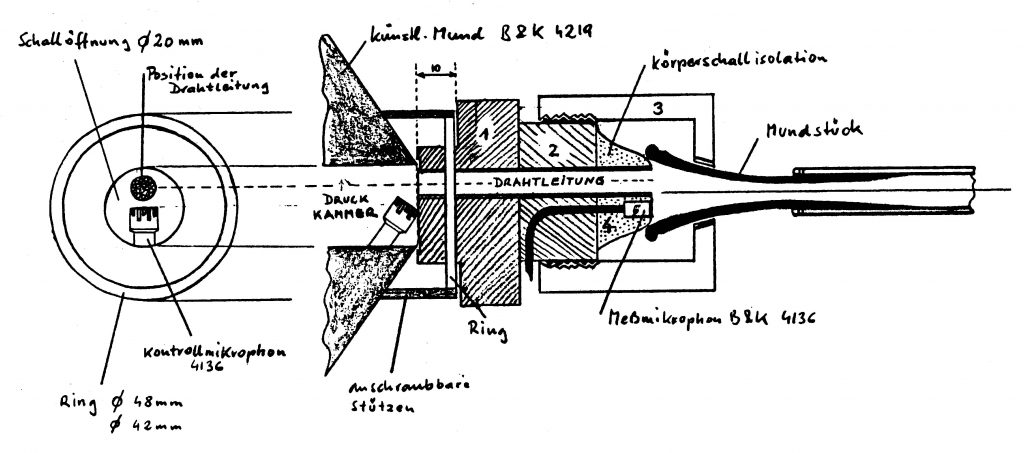

Nach dieser ersten Orientierungsrunde stand die Entwicklung geeigneter Messverfahren an. Ein “künstlichen Bläser”, den ich nach deutschem Vorbild bauen ließ, löste das Messproblem leider nicht und ein Eingangs-Impedanz-Messverfahren, das ich mit Geräten des damals dänischen Weltmarktführers Brüel&Kjaer entwickelte, kostete ein Vermögen und war für mich nicht finanzierbar.

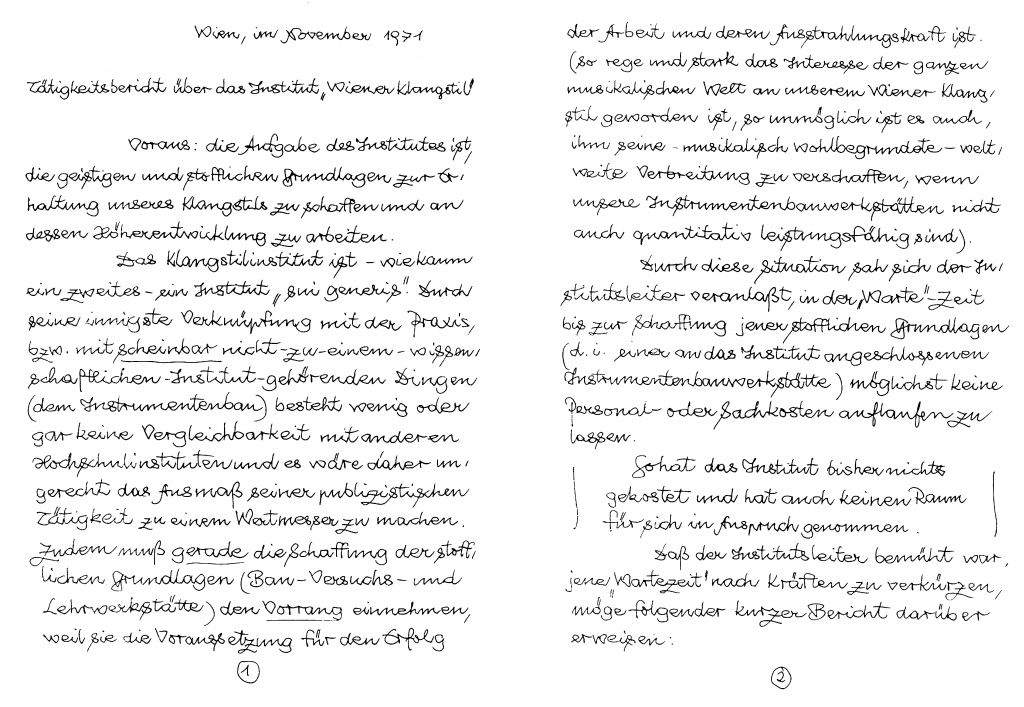

Schematische Darstellung des Künstlichen Bläsers

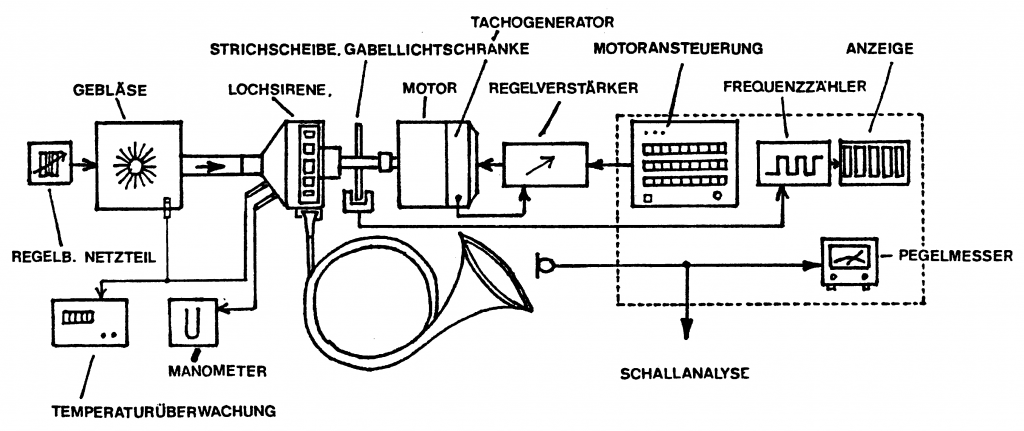

Künstlicher Bläser Gesamtansicht Detail: Rotor mit Lochsirene Elektronische Steuerung

Rettung in der Not kam von Dipl.-Ing.Gerald Sonneck, der bei der Capella Academica Wien Bass und Cello spielte, hauptberuflich jedoch als Atomphysiker an dem Bau des Atomkraftwerkes Zwentendorf beteiligt war und nach dem erzwungenen Stop 1978 etwas mehr Zeit hatte. Da ich bezüglich Anträge an Forschungsfonds völlig unerfahren war, half er mir bei der Konzeption und beim Abfassen eines Projektantrages an den FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) mit dem ich die 450.000 Schilling teuren Brüel&Kjaer Geräte finanzieren wollte.

Das Faktum, dass mein Antrag zur Begutachtung und Betreuung beim FWF nicht einem Physiker, sondern einem Soziologen aus der Geisteswissenschaft zugeteilt wurde zeigte, dass man selbst beim FWF nicht wusste, wie man mit der Musikalischen Akustik umgehen sollte. Der Antrag war jedoch dank Gerald Sonneck’s Hilfe erfolgreich und damit konnte ich gemeinsam mit ihm erste grundlegende Erkenntnisse zur Akustik der Wiener Hörner gewinnen.

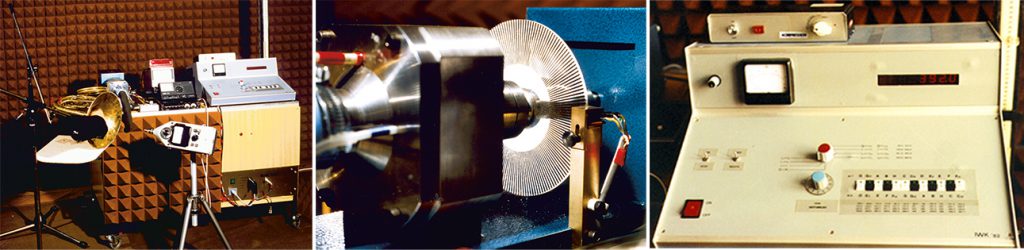

Impedanz-Messaufbau auf analoger Basis vom FWF finanziert Gesamtansicht meines ersten Institutsraumes

Die vom FWF finanzierten Geräte waren extrem präzise und perfekt aufeinander abgestimmt, jedoch “analog”, das heißt, die erfassten Messdaten wurden in Form einer Impedanz-Kurve auf einem vorkalibrierten Papier aufgezeichnet (siehe Abbildung). Eine Weiterverarbeitung der Daten war nur in sehr beschränktem Ausmaß möglich. Man musste die Werte vom Papier ablesen, in einem der damals gängigen Texas Instruments Rechner manuell eingeben und dann ein paar selbst programmierte Rechenoperationen durchführen. Das war für die erforderlichen Analysen nicht ausreichend. Ein Computer musste her!

Also holte ich mir einen Termin beim zuständigen Ministerium um den Kauf eines Personal Computers zu beantragen, wie das damals für alle Investitionen welche über der Belanglosigkeits-Grenze lagen, vorgeschrieben war. Das verschaffte mir ein unerwartetes und äußerst kurioses Erlebnis.

1982 Computer versus Bösendorfer.

Als ich dem zuständigen Ministerialrat nach einer ausführlichen Begründung meinen Antrag zum Kauf eines Computers vortrug, sah er mich eine gefühlte Minute lang mit großen Augen schweigend an, wiegte dann bedächtig den Kopf und sagte “nein”. Ich sei an einer Musikhochschule, da seien keine Computer vorgesehen. Ich versuchte ihm nochmals zu erklären worum es ging, aber er blieb bei seinem Nein und meinte: “Wenn Sie einen Bösendorfer Konzertflügel für Ihre Arbeit benötigen, werde ich Ihnen den Ankauf gerne genehmigen, aber ein Computer kommt nicht in Frage!”.

Das war Klartext. Ich beschloss daher, fünf Monatsgehälter in den Fortbestand meiner Forschungsarbeit zu investieren und einen IBM Personal Computer samt kleinem Farbbildschirm und SW-Matrix-Drucker privat zu kaufen und dem Institut zur Verfügung zu stellen. Der erste Flötist im Volksopernorchester hatte einen Verwandten der bei IBM arbeitete und so konnte ich mit Hilfe eines “Mitarbeiter-Rabattes” die gesamte Anlage um 67.000,- statt 120.000,- Schillinge erwerben. Es war das neueste Modell von IBM und hatte sogar zwei 5 ¼ Zoll Diskettenlaufwerke! Eines für die Systemdiskette und eines für die Datenspeicherung. Festplatten gab es damals noch nicht. Den Arbeitsspeicher habe ich durch eine zusätzliche Zahlung von 4 kB (=kilobyte) auf 16 kB vergrößert. Zur Größenordnung: das ist der zehnmillionste Teil der heute üblichen Arbeitsspeicher-Größe …

Ich besaß also jetzt den ersten und einzigen Computer der Musikhochschule Wien! In freudiger Erwartung schaltete ich den PC ein, schob die DOS-Systemdiskette in das Laufwerk – und sah nichts als einen schwarzen Bildschirm mit einem weiß blinkenden Cursor links oben.

Das nächste Problem war zu lösen! Da es damals noch keine Benutzeroberfläche in heutigem Sinne gab, musste man selbst mit den wenigen vorhandenen DOS-Befehlen sich so etwas selbst programmieren um ein Programm zu starten oder Daten anzeigen zu können. Da ich nur eine vage Ahnung hatte wie man das angeht, suchte ich den Kontakt zur TU-Wien und fand in Dipl.-Ing. Dr. Heinrich Pichler einen kompetenten Ansprechpartner, der sich bereit erklärte, mich in die Geheimnisse des Programmierens einzuführen. Er sollte dann weiterhin so wie Dipl.-Ing. Gerald.Sonneck, dem Institut als wertvoller und unverzichtbarer Teilzeitmitarbeiter einige Jahre lang erhalten bleiben.

1987 Quästur und Ministerium ändern ihre Meinung.

Es dauerte weitere 5 Jahre bis man zur Ansicht kam, dass der Einsatz eines Computers auch an einer Musikhochschule sinnvoll sein kann. Geholfen hat mir die Verwaltung, in deren “Schreibstuben” (das waren Räume in deren riesige Dinger standen, die ein Mittelding zwischen elektrischer Schreibmaschine und Computer darstellten) die Mitarbeiterinnen diese Dinger satt hatten und endlich auch wie an den übrigen Universitäten “echte” Personal Computer haben wollten. Plötzlich durfte auch ich einen Computer beantragen und bekam schließlich einen Olivetti AT 80286. Es musste ein “Olivetti” sein, denn diese Firma hatte mit dem Ministerium einen Rahmenvertrag zur Ausstattung der Sekretariate mit Bürocomputer. Die Technische Universität Wien hingegen konnte sich durchsetzen und bestand auf IBM Rechner.

Mein IBM PC wanderte zu mir nach Hause und diente dort vorwiegend unseren Kindern als “Spiele-PC” auf dem die damals so beliebten Retro-Spiele wie Zum Beispiel “Packman” liefen.

BIAS – DIAGNOSE UND THERAPIE FÜR BLASINSTRUMENTE

Um der vordringlichsten Aufgabenstellung des Instituts, dem Wiener Instrumentenbau zu helfen gerecht werden zu können, musste naturgemäß zuerst einmal festgestellt werden, wodurch und wie sich das Wiener Horn von den weltweit benützten Doppelhörnern unterscheidet. Das bedeutete echtes Neuland zu betreten, denn Unterschiede innerhalb eines Instrumententyps wurden noch von niemand naturwissenschaftlich und einigermaßen umfassend untersucht.

Die für diesen Zweck entwickelte Eingangs-Impedanz-Messanordnung war zwar richtig, der analoge Aufbau der Messgeräte verhinderte jedoch eine praxisgerechte Interpretation der Daten durch die fehlende Möglichkeit, diese mathematisch weiterzuverarbeiten.

Analoge Mess-Anordnung mit Brüel&Kjaer Geräten zur Eingangs-Impedanzmessung.

Detail: Ankopplung des Impedanzmesskopfes an das Instrument

Mit dem Einsatz eines Computers und einer entsprechenden Datenerfassungskarte, die zusätzliche 16.000 Schillinge kostete, sah die Sache schon viel besser aus: Ich hatte nun ein Hybrid-System: Das Mess-Signal und die Messung waren analog, die Daten der Impedanzkurve wurden nicht wie bisher in Form einer elektrischen Spannung an den analogen X-Y-Schreiber geleitet sondern über die Datenerfassungskarte DASH-16 direkt in den PC eingelesen. Ich konnte dadurch nicht nur die vom Instrument angebotene Intonation berechnen und graphisch darstellen, sondern mit verschiedenen mathematischen Methoden auch einige mit der Spielpraxis relativ gut übereinstimmende Aussagen zur Intonation, Ansprache, und weiteren Eigenschaften des Instrumentes treffen.

Ich war immer in gutem Kontakt mit den Instrumentenbauern, wobei sich die Wiener Instrumentenbauer zwar gerne beraten ließen, darüber hinaus aber nichts hinterfragten und sich nicht dafür interessierten, wie denn die Erkenntnisse zustande kamen. Die technische Gerätschaft nahmen sie staunend zur Kenntnis, zeigten aber kein weiteres Interesse daran.

Schweitzer und deutsche Instrumentenbauer waren hingegen sehr interessiert. Als sie jedoch hörten was die Geräte kosteten, war klar, dass so ein Mess-System für sie als Werkzeug unerreichbar war. Aber der Gedanke, so ein System in Zukunft einmal den Instrumentenbauern als zeitgemäßes Werkzeug zur Verfügung stellen zu können, ließ mich nicht mehr los.

1987 konnten wir dann den neuen Olivetti-PC mit einem sündteuren DSP-Board der US Firma Burr Brown, das 56.000,- Schillinge kostete und in einen leeren Slot des Computers gesteckt wurde soweit “aufmotzen”, dass er auch komplexere Rechenoperationen in angemessener Zeit durchführen konnte.

1989 war es dann so weit. Es gab inzwischen leistungsfähige Prozessoren zu vernünftigen Preisen zu kaufen und bei der Conference in Strbské Pleso sah ich Beispiele für hochwertige Analog-Digital und Digital-Analog-Wandler welche mit zum Teil vorgefertigten Baugruppen selbst herstellbar waren. Da war mir klar: wir können und werden interessierten Instrumentenbauern einen neues Werkzeug zu einem leistbaren Preis zur Verfügung stellen!

Es dauerte noch 2 Jahre, bis wir mit der Hardware soweit waren, dass wir mit einem selbst gebauten Subsystem die bisher zugekauften AD und DA-Wandler und das sündteure DSP-Board ersetzen konnten. Wir packten die gesamte Elektronik in ein Mini-Computer-Gehäuse, das über den damals üblichen Parallel-Port mit dem PC kommunizierte. Der PC selbst hatte nur mehr für eine für Musiker/innen und Instrumentenbauer lesbare Anzeige und die Speicherung der Daten zu sorgen.

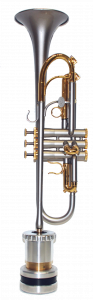

Für die Anregung des Instrumentes verwendeten wir jedoch noch immer den “künstlichen Mund” von Brüel&Kjaer. Der musste aus Kosten- und vor allem aus praktischen Gründen (unhandlich bezüglich der Ankopplung an das Mundstück des Instrumentes) durch eine Eigenentwicklung ersetzt werden. Für die Entwicklung eines neuen Messkopfes und das Programmieren einer sinnvollen Benutzeroberfläche (mittlerweile gab es schon “Windows”) benötigten wir weitere 2 Jahre. Nach zahlreichen Prototypen waren wir dann endlich soweit, dass wir eine Kleinserie der mechanischen Teile unseres neuen Messkopfes von einem Instrumentenbauer in Bayern herstellen lassen konnten. Dieser besaß eine ungewöhnlich exquisit mit den besten CAD-CAM Maschinen ausgerüstete Werkstatt und brachte sein KnowHow als Feinmechaniker und Instrumentenbauer mit ein.

Er war dann auch unser erster Kunde, der –selbstverständlich zu einem stark verbilligten Preis- das BIAS-System 1994 kaufte. Die Bezeichnung “BIAS” war eine Erfindung von mir, denn ich nannte es Blas Instrumenten Analyse System und die Kombination der Anfangsbuchstaben gefiel mir als Kurzbezeichnung gut. Leider bemerkte ich erst Jahre später, als wir schon etliche Systeme in die USA verkauft hatten, dass in der englischen Sprache ein Wort “bias” existiert, das nicht unbedingt positiv besetzt ist. Aber da war es schon zu spät und wir müssen halt nun damit leben.

Mit der enormen Steigerung der Rechenleistung ab der Jahrtausend-Wende und den Fortschritten in der Miniaturisierung der elektronischen Bauteile waren keine Subsysteme mehr notwendig. Sämtliche zusätzliche Elektronik ist in Form von Mikroprozessoren in den Mess-Kopf gewandert und den Rest besorgte der PC. In naher Zukunft braucht es auch keine Kabel zu einem Computer mehr, der Mess-Kopf übermittelt per WLAN oder Bluetooth die Daten an das Notebook, Tablet oder Handy.

Mit der enormen Steigerung der Rechenleistung ab der Jahrtausend-Wende und den Fortschritten in der Miniaturisierung der elektronischen Bauteile waren keine Subsysteme mehr notwendig. Sämtliche zusätzliche Elektronik ist in Form von Mikroprozessoren in den Mess-Kopf gewandert und den Rest besorgte der PC. In naher Zukunft braucht es auch keine Kabel zu einem Computer mehr, der Mess-Kopf übermittelt per WLAN oder Bluetooth die Daten an das Notebook, Tablet oder Handy.

Mittlerweile sind rund 200 Systeme weltweit bei Instrumentenbauern, Museen, Universitäten und Musikinstrumentenbau-Schulen im Einsatz. Die Angst, dass bei einem Markterfolg die Hardware kopiert, die Software über Re-Engineering gestohlen und als Billig-Kopie auf den Markt kommt, hat sich als unbegründet erwiesen. Im Mess-Kopf und in der Software steckt so viel –auch bei näherem Hinsehen- nicht erkennbares KnoHow, dass es Jahre benötigte, so ein System marktreif zu kopieren.

BIAS ist noch immer das erste und bisher weltweit einzige kommerzielle System dieser Art.

Solche und ähnliche Aktivitäten haben mir die ehrenvolle Bezeichnung “Begründer der Musikalischen Akustik in Österreich” eingetragen. Fakt ist aber auch, dass 1999 mit der Schaffung einer Lehrkanzel für Musikalische Akustik und meiner Ernennung zum ordentlichen Universitätsprofessor für Musikalische Akustik an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, weltweit die erste Professur dieser Art geschaffen wurde.

1997 wurde unser Team mit Dipl.-Ing. Dr. Wilfried Kausel erweitert. Er brachte unter anderem mit seiner jahrelangen Expertise in der Optimierung von Chip-Designs bei der US-Firma Motorola einen beachtlichen Innovationsschub in das BIAS-Projekt. BIAS war bisher ein “Diagnose-System”, mit der Konzeption und Programmierung eines Optimierungs-Softwarepaketes genannt “BIOS” (Blas Instrumenten Optimierungs System) erweiterte er im Jahre 2001 BIAS zu einem “Diagnose & Therapie-System”.

AAA – AUSTRIAN ACOUSTICS ASSOCIATION

Die Akustik ist ein extrem transdisziplinäres Teilgebiet der Physik. Zahlreiche Akustiker arbeiten in Österreich in ihrem Spezialbereich als “Einzelkämpfer” unbemerkt und vor allem außerhalb ihres Fachgebietes meist schlecht vernetzt, in den verschiedensten Behörden, Magistraten, Firmen, Forschungsinstituten und Umweltorganisationen.

Ich hatte immer wieder bei verschiedensten Gelegenheiten Kontakt zu Prof. Dr. Ewald Benes, der als Physiker an der TU-Wien den Fachbereich “Ultraschall” leitete. Er war so wie ich der Meinung, dass Kommunikation in der Wissenschaft und Forschung eine hohe Priorität besitzt. Über den eigenen Tellerrand zu schauen ist immens wichtig, denn man kann von anderen Fachbereichen Vieles lernen. Wir waren beide der Meinung, dass man angesichts der heillos zersplitterten akustischen Landschaft in Österreich die Initiative ergreifen muss, um so wie in anderen Ländern schon längst vorhanden, auch in Österreich eine Gesellschaft für Akustik (ÖGA), in Englisch: Austrian Acoustics Association (AAA) gründen müsse, um der Akustik in unserem Land zur Sichtbarkeit zu verhelfen.

Wir durchkämmten also systematisch ganz Österreich um Akustiker/innen ausfindig zu machen. Es zeigte sich, dass es an Österreichs Universitäten keine Studienrichtung Akustik gab und folgerichtig auch kein Lehrstuhl dafür vorhanden war. Die Akustik wurde zwar als unverzichtbare Hilfswissenschaft an vielen Universitäten in zum Teil eigenen Vorlesungen und Seminaren unterrichtet, aber immer nur zielgerichtet als Anhängsel anderer Teilgebiete der Physik. Die meisten potentiellen Mitglieder einer zu gründenden Österreichischen Gesellschaft für Akustik fanden wir in der Bau- und Raumakustik, sowie im Bereich Lärmschutz (Straßenlärm, Eisenbahnlärm, etc.). In der Kommission für Schallforschung der österreichischen Akademie der Wissenschaften fanden wir in Dr. Werner Deutsch einen engagierten Mitstreiter, der wie wir beide aus der wissenschaftlichen Forschung kam.

Da ich bereits ausreichend Erfahrung mit Vereinsgründungen hatte (Wiener Volksopernorchester, Capella Academica Wien, Ensemble Eduard Melkus), sowie Vorstandsmitglied und Kassier bei mehreren wissenschaftlichen Vereinen wie z.B. der AES (Audio Engineering Society) war, lag es an mir, passende Statuten aufzusetzen. Ich nahm mir die DEGA (Deutsche Gesellschaft für Akustik) für eine nach Fachgebieten sinnvoll geordnete interne Vereins-Struktur zum Vorbild.

Zuvor tauchte aber noch ein Problem auf, das mit entsprechendem Fingerspitzengefühl gelöst werden musste: Wir entdeckten, dass in den Umweltbehörden der Landesregierungen und den Magistraten der größeren Städten überall Personen saßen, die in den Bereichen Umwelt, Bauakustik, Lärmschutz usw. für die Einhaltung der gesetzlichen Richtlinien verantwortlich waren. Diese trafen sich in regelmäßigen Abständen informell im sogenannten “ÖAL” (Österreichischer Arbeitsring für Lärmbekämpfung), um Richtlinien zu erarbeiten und so gut als möglich die sich in Länderkompetenz befindlichen Richtlinien untereinander abzustimmen. Finanziert wurden diese Treffen von den jeweiligen Behörden.

Durch unsere Initiative zur Gründung der ÖGA/AAA kam im ÖAL Unsicherheit auf, manche befürchteten eine innerösterreichische Konkurrenz. In zahlreichen Gesprächen konnten wir die Befürchtungen ausräumen, da wir uns als Dachorganisation verstanden, die für alle in der Akustik Tätigen Öffentlichkeitsarbeit und Lobbying betreiben und die internationale Vernetzung fördern möchten. Weil wir bereits die Zusicherung der EAA (European Acoustics Association) und des Weltdachverbandes ICA (International Commission of Acoustics) hatten, dass die AAA als Verein bei beiden Organisationen als Mitglied akzeptiert wird und jedes Mitglied der AAA alle Vorteile und Dienstleistungen der internationalen Organisationen kostenlos in Anspruch nehmen kann, konnten wir viele davon überzeugen, dass es sich lohnt, der neuen Gesellschaft beizutreten.

Und so kam es 1996 zur Gründung der ÖGA beziehungsweise AAA, die 2021 ihr 25-jähriges Bestehen feiern wird und bereits einige Mitglieder der AAA in den wissenschaftlichen und organisatorischen Führungsgremien (Boards) der internationalen Dachgesellschaften fix integriert sind.

FACHAUSSCHUSS AKUSTIK INNERHALB DER ÖPG

Bezeichnend für die damalige “Unsichtbarkeit” der Akustik in Österreich war das Faktum, dass innerhalb der ÖPG, der Österreichischen Gesellschaft für Physik, zwar viele Teilgebiete der Physik mit Fachausschüssen vertreten waren, die Akustik aber gar nicht vorkam. Die Gründung des Fachausschusses Akustik war deshalb nur eine logische Folge nach der Gründung der ÖGA/AAA.

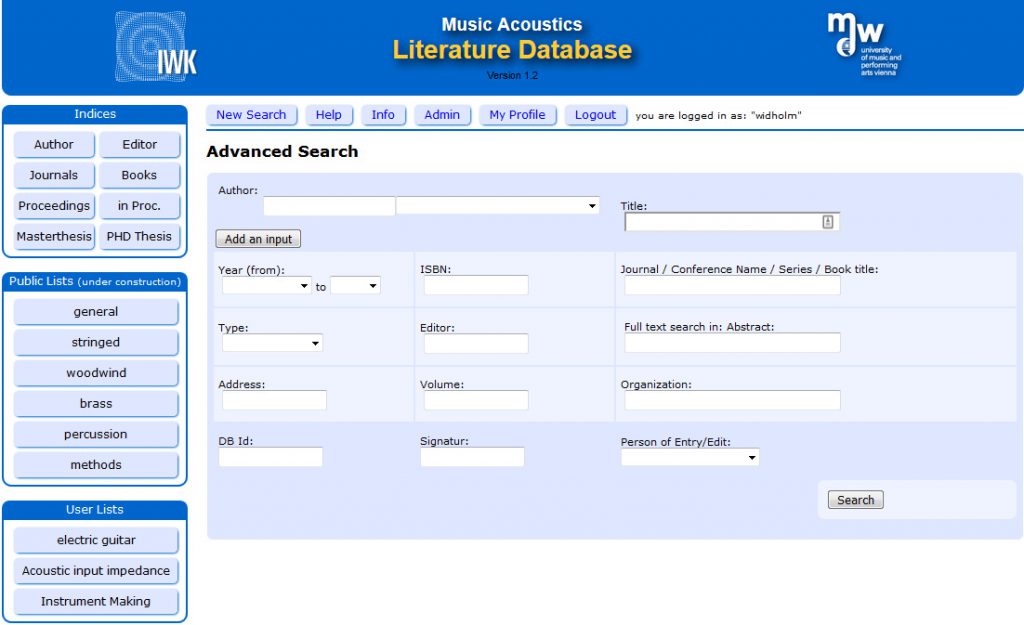

ONLINE-LITERATURDATENBANK MUSIKALISCHE AKUSTIK

Literatur-Recherche war zu Beginn meiner Tätigkeit am Institut für Wiener Klangstil eine wichtige und weil es damals noch kein Internet gab, auch eine viel Zeit in Anspruch nehmende Angelegenheit. So richtig fündig wurde ich nur in der Fachbibliothek der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien in der Boltzmanngasse.

Dort befanden sich nicht nur entsprechende Fachbücher, sondern vor allem auch alle relevanten internationalen Fach-Journale. Besonders ergiebig waren die JASA (Journal of the Acoustical Society of America) und die deutschsprachige Zeitschrift Acustica, da in beiden Journalen zahlreiche Forschungsberichte zum Thema Psychoakustik, Physiologische Akustik und Musikinstrumenten-Akustik zu finden waren. Ich verbrachte dort viele Tage und das Beste daran war, dass ich als Mitarbeiter einer Hochschule die dort vorhandenen Kopierer kostenlos benutzen durfte und mir dadurch eine eigene Fachbibliothek aufbauen konnte. Irgendwann wurden dann die Benutzervorschriften geändert und die Möglichkeit des Gratis-Kopierens abgeschafft. Dafür war es nun erlaubt, die Bücher und Journale für einige Tage mit nach Hause zu nehmen. Ich schleppte daraufhin monatelang große Einkaufs-Taschen vollgestopft mit “schwerer Literatur” nach Hause und wieder retour in die Boltzmanngasse.

Mit dem Aufkommen der Personal Computer organisierte ich kleine “Lehraufträge” mit deren Hilfe wir Studierende oder bereits graduierte Personen bezahlen konnten, die dann die vorhandene Literatur einscannten und in einer Datenbank ablegten. Das war der Grundstock unserer späteren Literaturdatenbank.

Die Besonderheit dieser Datenbank für Musikalische Akustik bestand darin, dass neben der Akustik der Musikinstrumente, der Psycho- und Physiologischen Akustik, auch die Fachliteratur zum Musikinstrumentenbau und zu den historischen Instrumenten vorhanden war. Mit dem Siegeszug des Internets explodierte unsere Datenbank förmlich und wir mussten die Struktur mehrmals abändern und neu programmieren, beziehungsweise manchmal auch programmieren lassen.

Ab 2012 haben wir sie Online gestellt. Der einfache Zugriff von zuhause aus war nicht nur für uns praktisch, sondern wurde auch von der internationalen Scientific Community geschätzt und gut angenommen.

2016 umfasste die Datenbank bereits knapp 18.000 Einträge und das Beste daran war, dass der Großteil davon in “full-text” vorhanden und sofort abrufbar war. Eine Erfolgsgeschichte also – wie ich dachte.

Leider erfolgte 2018 ein Hackerangriff auf die Server unserer Universität, der irgendwie über unsere Literaturdatenbank gelaufen zu sein schien. Gemeinsam mit den kompetenten Mitarbeiter/innen des ZID (Zentraler Informatik Dienst) unserer Uni versuchten wir den Weg der Hacker nachzuvollziehen um eventuelle Sicherheitslücken schließen zu können. Leider stellte sich heraus, dass ein sicherer Betrieb der Datenbank nur unter hohem softwaretechnischen und finanziellen Aufwand möglich wäre – also nahmen wir sie seufzend vom Netz.

Sie ist nun nicht mehr allgemein zugänglich, sondern nur mehr von Rechnern des Institutes oder über einen VPN-Zugang erreichbar. Darüber hinaus wären durch die jetzt neuen Urheberrechts-Gesetze bei einem freien Zugang zur Datenbank über das Internet möglicherweise sowieso größere Probleme auf uns zugekommen. Damit gehört die vermeintliche Erfolgsgeschichte nunmehr der Vergangenheit an.

ILK – DIE INSTITUTSLEITER*INNEN KONFERENZ

Mit der “Bologna-Reform” die von den EU-Wissenschaftsministern weitgehend ohne Einbindung der Betroffenen beschlossen wurde, hat man die bestehenden Strukturen der europäischen Universitäten bewusst zerstört und völlig neue Strukturen nach anglikanischem Vorbild etabliert, ohne jedoch entsprechende Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Folge war Chaos pur. Es machte damals, 2002 der böse Spruch die Runde, dass “ein paar besoffene Minister sich in Bologna trafen und etwas beschlossen von dem sie keine Ahnung hatten, was aber hunderte Universitäten und Millionen von Studierenden jetzt ausbaden müssten“. Das war natürlich etwas überspitzt und pointiert, traf aber genau den Kern der Sache.

In den darauffolgenden Chaos-Jahren regierten die nun mit enormer Macht ausgestatteten Rektorate in den Universitäten unabsichtlich auf absolutistische Art, gleichzeitig aber auch unbeholfen und unsicher. Sie wussten zum Beispiel nicht, wie sie mit dem neugeschaffenen Universitätsrat umgehen sollten. Die Palette der Verhaltensweisen reichte von völliger Ignoranz bis hin zur Verbrüderung. Das Lustige an der Situation war, dass die Mitglieder des Universitätsrates als oberstes Gremium einer Universität, meist selbst nicht wussten welche Kompetenzen sie jetzt hätten und welche nicht. Deshalb bot das Ministerium Schulungskurse für die neuen Universitätsräte und –rätinnen an. Unglücklicherweise vermittelte man ihnen dort, dass sie so etwas Ähnliches wie ein Aufsichtsrat seien (im UOG las sich das jedoch anders). Einige setzten daraufhin Handlungen, die eine eindeutige Kompetenzüberschreitung darstellten, rechtlich nicht haltbar waren und wieder zurückgenommen werden mussten.

In dieser temporären Chaoszeit – ich war bereits Universitäts-Professor und Institutsleiter des Instituts für Wiener Klangstil – fiel mir auf, dass die geballte Expertise des hochqualifizierten Lehrkörpers einer Universität in den neuen Strukturen nicht mehr gehört werden konnte – da organisationsrechtlich nicht vorhanden. Der Senat war durch seine stark beschränkten Kompetenzen nur ein schwacher Ersatz für die abgeschafften Kollegialorgane. Auch die Institutsleiter/innen, welche vom Rektorat in der Regel unbefristet bestellt wurden, waren vollkommen auf sich alleine gestellt und hatten außer dem Rektorat keine Ansprechpartner. Manche konnten mit dieser Situation einigermaßen gut umgehen, andere weniger gut. Jedenfalls gab es keinerlei Gedankenaustausch untereinander, was dem Rektorat das “Regieren” erheblich erleichterte.

Als unser Rektorat 2004 wiederum Beschlüsse fasste, die mir so gar nicht passten (es ging um die Vergabe von Infrastruktur-Geldern), wurde mir das zu blöd und ich beschloss so etwas wie ein Jour Fixe ins Leben zu rufen, wo sich Institutsleiter/innen regelmäßig treffen, über ihre Sorgen und Probleme berichten und sich gegenseitig helfen könnten. Ich verfasste ein Info-Mail an alle Institutsleiter-Kolleginnen und –Kollegen unserer Uni und traf mit dem Vorschlag offensichtlich ins Volle. In ihren Antwortschreiben ging es nur mehr um die Terminabstimmung und wo man sich am besten treffen könne.

Ein Monat später startete das erste Jour Fixe und war ein voller Erfolg. Endlich konnte man sich gegenseitig informieren, erfahren wie andere mit ähnlichen Problemen umgehen und sich auf den neuesten Stand bringen lassen. Als besonders angenehm wurde empfunden, dass man im kleinen Kreis offen reden und Probleme oder Missstände beim Namen nennen konnte, denn wir saßen ja alle im selben Boot.

In dem neu gebildeten, natürlich inoffiziellen Gremium war durch die Exekutiv-Gewalt der Instituts-Leiter/innen jedoch auch eine beachtliche Fülle an Macht enthalten. Dies machte das Gremium, das einige Zeit später in “Institutsleiter*innen Konferenz” umbenannt wurde, wiederum für das Rektorat interessant. Denn dort konnte man vorab die Akzeptanz verschiedener Ideen oder geplanten Beschlüsse testen oder für gegebenenfalls bereits gefasste Beschlüsse die Hintergründe näher erläutern. Ich wurde als Primus inter pares als Vorsitzender der ILK gewählt (“einer muss es ja machen”) und hatte diese Position bis zu meiner Wahl zum Vizerektor inne.

EMP IN CHINA

Die Vorgeschichte.

Bai Lin, eine in Österreich bestens integrierte und vernetzte chinesische Geschäftsfrau, die anlässlich der Weltausstellung 2010 in Shanghai zur Sonderbotschafterin Österreichs ernannt worden ist, hatte einen im Österreich-Pavillon stattfindenden, ganz China umfassenden Klavierwettbewerb organisiert. Die 9 besten Musikuniversitäten Chinas waren letztendlich mit je einer Kandidatin oder einem Kandidaten dabei vertreten. Sie fragte mich, ob ich als Vizerektor für Außenbeziehungen unserer Universität den Vorsitz der Wettbewerbs-Jury übernehmen würde. Ich sagte gerne zu.

In Gesprächen während des Wettbewerbs in Shanghai stellte sich heraus, dass ihr Sohn an den Kindergruppen, welche zum Zweck der Lehrpraxis vom Institut für Musikpädagogik an unserem Hause betrieben wurden teilnahm und sie von der Arbeit die dort geleistet wird total begeistert sei.

In China besitzt die musikalische Früherziehung im Vorschulalter und generell eine musikalische Ausbildung traditionell einen hohen Stellenwert. Um für sein Kind einen Platz in einer Schule mit gutem Ruf zu bekommen, ist bei der Aufnahmeprüfung das Vorspiel mit einem Musikinstrument auf einem bestimmten Level Pflicht (In China gibt es rund 30 Millionen Klavierschüler/innen und Klavier-Studierende). Allerdings ist das Musikschulwesen zur Gänze privatisiert und völlig anders organisiert als in Europa. Städtische oder von Provinzen betriebene Musikschulen sind eher die Ausnahme.

Stark vereinfacht könnte man die Unterschiede so beschreiben, dass in der Elementaren Musikpädagogik (EMP), das ist die korrekte Bezeichnung, beginnend bei den Mutter-Kind-Gruppen (1-2 jährige Kinder) bis zu den 6-jährigen Kindergruppen das Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Kinder wenig ausgeprägt ist. Der Unterricht wird meist nach einheitlichen Vorgaben, z.B. Videokassetten mit bereits aufbreiteten Stunden-Inhalten, abgehalten. Das flexible Eingehen auf eine geänderte Stimmungslage innerhalb der Gruppe ist nicht vorgesehen. Diese Fähigkeit wird in der Ausbildung weder gelehrt, noch gefördert. Überspitzt ausgedrückt könnte man sagen, die Ausbildung der Musiklehrer/innen in China produziert mehrheitlich Fließband-Arbeiterinnen. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel.

Die Idee. Einige Zeit nach dem Ende der Weltausstellung meinte Bai Lin anlässlich eines Gespräches im Zuge der Nachbearbeitung des Wettbewerbes, dass jetzt, wo sie die Art des EMP-Unterrichtes in Wien kenne, sie es sehr schade findet, dass es diese Methode in China nicht gibt. Wäre es nicht eine gute Idee, die in Wien entwickelte EMP-Methode nach China zu exportieren? Das könnte auch für die Musikuniversität von Vorteil sein.

Ja, schon – dachte ich, aber wie?

Kurze Zeit später hatte sie bereits einen potentiellen Partner, beziehungsweise Partnerin zur Hand: “Hailun Pianos”, die größte private Klavierfabrik Chinas (35.000 Klaviere Jahresproduktion) hat über die Hailun Art Education Investment Co. knapp 100 Musikschulen chinaweit an der Hand, also ein potentieller Kooperationspartner. Bei meinen Kollegen im Rektorat stieß ich mit der Idee, unsere EMP-Methode in China zu etablieren auf wenig Interesse, vor allem der Rektor blockte ab. Stichhaltige Argumente hatte er keine – es schien mehr eine Entscheidung “aus dem Bauch” zu sein. Da war in dieser Funktionsperiode Nichts zu machen und ich legte die Idee auf Eis.

2015 gab es dann im Zuge der Ausschreibung der Position eines Rektors durch den Universitätsrat und dessen Entscheidung für eine bestimmte Person aus Deutschland einige öffentlichkeitswirksame Turbulenzen aus denen letztendlich Ulrike Sych als Siegerin hervorging. Ich war damals gerade einige Monate vorher emeritiert und mischte in der Angelegenheit kräftig mit.

Damit gewann die Idee “EMP für China” wieder Relevanz und zu meiner Freude waren die neue Rektorin und die zuständige Vizerektorin für Lehre Barbara Gisler-Haase davon sehr angetan. Ich wurde beauftragt ein Konzept für eine Kooperation mit China zu entwickeln und die Vizerektorin für Lehre und Nachwuchsförderung stellte die erforderlichen Kontakte zum Institut für Musikpädagogik her. Danach ging es Schlag auf Schlag.

Eva Königer stellte ein Team von erfahrenen EMP-Spezialist/innen zusammen, die bereit und im Stande waren, vor Ort in China entsprechende Ausbildungs-Seminare zu geben. Bereits im Dezember 2015 besuchte der Gründer und Besitzer von Hailun Pianos, Chen Hailun mit seinem Team die Universität und stellte seine Unternehmen vor. In mehreren Gesprächsrunden, die in einer ausgesprochen konstruktiven und freundlichen Atmosphäre stattfanden, wurden die Grundzüge der beabsichtigten Kooperation fixiert.

Danach folgten die Abklärung unzähliger Detailfragen und nach einem “Letter of Intent”, die Verhandlungen betreffend des Kooperations-Vertrages. Ende Juni 2016 war es dann soweit und Gu Qing, Schwiegertochter des Firmengründers und bereits in verschiedenen Leitungsfunktionen der Hailun Pianos Company tätig, unterzeichnete in Wien im Namen der Hailun Art Education Investment Co. gemeinsam mit der Rektorin den Kooperations-Vertrag.

Vertragsunterzeichnung mit GU Qing, Rektorin Ulrike Sych, Barbara Gisler-Haase und mir.

Ich flog gleich anschließend an die Vertragsunterzeichnung mit GU Qing nach Peking, um dort bei der gerade stattfindenden alljährlichen “Beijing Music & Life Show”, den Launch der neuen Kooperation im Beisein und mit kräftiger Unterstützung der österreichischen Botschafterin in China, medienwirksam vorzustellen. Die Botschafterin hatte eine hohe Affinität zu Musik und fand das Projekt faszinierend und wichtig.

Ansprache der österr. Botschafterin in China

Die Zusammenarbeit lief gut an, aber nicht ohne durch vermutlich unterschiedliche kulturelle Sozialisation verursachte Missverständnisse. Da auf beiden Seiten guter Wille vorhanden war, wurden Missverständnisse auch immer rasch aufgeklärt – nicht zuletzt durch die Hilfe von Bai Lin, die ja in beiden Mentalitäten zuhause ist. Obwohl im Gegensatz zu Japan die Chinesen und Chinesinnen generell viel offener und lockerer im persönlichen Umgang sind, kann es manchmal schwierig sein, in die vom Leistungsgedanken und privatwirtschaftlichen Zwängen geprägten Strukturen einen europäisch-humanistischen Touch von Individualität zu implementieren.

Mittlerweile wurden in Ningbo (nahe Shanghai) gleich zwei, als Vorzeigeschulen gedachte neue Musikschulen aus dem Boden gestampft. Ulrike Sych und ich wurden 2018 von der CMIA (China Musical Instrument Association) eingeladen, bei der alljährlich stattfindenden National Music Education Conference in Peking eine Keynote zu halten.

Leider ist durch Covid-19 und den damit verbundenen Reise-Einschränkungen sei Jänner 2020 ein gewisser Stillstand eingetreten. Man wird abwarten müssen, wie sich das Projekt nach Corona weiterentwickelt.