Ein CV der anderen Art

1948–1967 Kindheit und Jugend

»Und dann diese Musik – es hat mich einfach umgehauen!

So etwas an Raffinesse und Dramatik habe ich noch nie gehört.«

1948 im Januar in Gänserndorf geboren. Schon im Kindergarten- und Vorschulalter habe ich liebend gerne gezeichnet, gemalt und vor allem gesungen. Das veranlasste meine Eltern z.B. bei Treffen mit Freunden und Bekannten mich aufzufordern, einige der damals aktuellen Schlagermelodien zum Besten zu geben. Was ich auch bereitwillig tat und dafür Lob erntete.

1952 W. A. Mozart. Mein erstes prägendes Erlebnis. Ein Radio besaßen damals die meisten Familien. Üblicherweise eines der Marke Hornyphon oder Philips, das für Kinder tabu war und meist für sie unerreichbar auf einem Regal thronte. Eingeschaltet wurde es täglich nur um 18:00 oder 19:00 Uhr für 15 Minuten, wenn mein Vater die Nachrichten hören wollte – das war zumindest in unserer Familie so. Fallweise drehte meine Mutter es für ein oder eineinhalb Stunden nachmittags auf und hörte irgendwelche für Frauen gedachte Sendungen auf Radio Niederösterreich. Das waren Sprachsendungen mit für Hausfrauen typischen Themen, aufgelockert mit eher banalen Schlagern und Operettenmelodien.

1952 W. A. Mozart. Mein erstes prägendes Erlebnis. Ein Radio besaßen damals die meisten Familien. Üblicherweise eines der Marke Hornyphon oder Philips, das für Kinder tabu war und meist für sie unerreichbar auf einem Regal thronte. Eingeschaltet wurde es täglich nur um 18:00 oder 19:00 Uhr für 15 Minuten, wenn mein Vater die Nachrichten hören wollte – das war zumindest in unserer Familie so. Fallweise drehte meine Mutter es für ein oder eineinhalb Stunden nachmittags auf und hörte irgendwelche für Frauen gedachte Sendungen auf Radio Niederösterreich. Das waren Sprachsendungen mit für Hausfrauen typischen Themen, aufgelockert mit eher banalen Schlagern und Operettenmelodien.

Eines Tages gab es eine Ausnahme von der –zu meinem Leidwesen- immer strikt eingehaltenen Schlafenszeit um 19 Uhr, denn im Radio wäre die Zauberflöte von Mozart zu hören, das sei eine Oper und wenn ich möchte, dürfte ich länger aufbleiben und sie anhören (Es war eine Aufzeichnung der Salzburger Festspiele). Ich wusste nicht was eine Oper ist. Schon der Beginn der Sendung mit der Festfanfare und der Aufzählung der angeschlossenen Rundfunkanstalten hat mich beeindruckt. Und dann diese Musik – es hat mich einfach umgehauen! So etwas an Raffinesse und Dramatik habe ich noch nie gehört. Ich war fasziniert. Die ersten 1 ½ Stunden vergingen wie im Flug und dann meinten meine Eltern jetzt käme eine lange Pause und der zweite Teil sei ja auch nur so wie der erste Teil und es würde dann zu spät für mich, deshalb wäre es jetzt Zeit schlafen zu gehen. Auch massivster Protest nützte nichts und ich ging traurig und aufgewühlt zu Bett. Die nächsten Tage fragte ich immer wieder, wann denn wieder eine Oper im Radio zu hören wäre, aber es gab das nächste halbe Jahr (angeblich) keine weitere Opernübertragung. Diese Art von Musik ging mir nicht mehr aus dem Kopf.

1953 Die Violine. Mein Großvater kaufte mir eine gebrauchte Violine und ich durfte 2x die Woche zum örtlichen Musiklehrer in die Geigenstunde gehen. Nach dem üblichen Gekratze in den ersten 2 Wochen ging es aber flott voran, sodass mein Lehrer sein pädagogisches Konzept durchziehen konnte. Es bestand im wesentlichen aus Etüden zur Verbesserung der Fingergeläufigkeit und Bogenführung, also der Technik. Als Belohnung erhielt ich jeweils eines von den “französischen Violinen-Duetten” als Hausaufgabe. Diese waren so komponiert, dass die 1. Stimme zwar attraktiv, aber einfach zu spielen war. Die dem Lehrer zugedachte 2. Stimme war entsprechend anspruchsvoller. Die gefielen mir so gut, dass ich bald zusätzlich jeweils ein zweites Duett für die nächste Stunde vorbereitete. Das ging mit der Zeit jedoch auf Kosten der langweiligeren technischen Etüden. Trotz Ermahnungen und dezenten Proteste des Lehrers gewannen die Duette immer mehr Oberhand. Nach ca. 2 Jahren gab er auf und wir spielten größtenteils nur mehr Kammermusik.

1953 Die Violine. Mein Großvater kaufte mir eine gebrauchte Violine und ich durfte 2x die Woche zum örtlichen Musiklehrer in die Geigenstunde gehen. Nach dem üblichen Gekratze in den ersten 2 Wochen ging es aber flott voran, sodass mein Lehrer sein pädagogisches Konzept durchziehen konnte. Es bestand im wesentlichen aus Etüden zur Verbesserung der Fingergeläufigkeit und Bogenführung, also der Technik. Als Belohnung erhielt ich jeweils eines von den “französischen Violinen-Duetten” als Hausaufgabe. Diese waren so komponiert, dass die 1. Stimme zwar attraktiv, aber einfach zu spielen war. Die dem Lehrer zugedachte 2. Stimme war entsprechend anspruchsvoller. Die gefielen mir so gut, dass ich bald zusätzlich jeweils ein zweites Duett für die nächste Stunde vorbereitete. Das ging mit der Zeit jedoch auf Kosten der langweiligeren technischen Etüden. Trotz Ermahnungen und dezenten Proteste des Lehrers gewannen die Duette immer mehr Oberhand. Nach ca. 2 Jahren gab er auf und wir spielten größtenteils nur mehr Kammermusik.

1957 Die Wiener Sängerknaben. Ich befand mich 1 Jahr vor dem Wechsel von der Volksschule ins Gymnasium. Meine Eltern erfuhren zufällig, dass die Wiener Sängerknaben neben dem Internat auch ein eigenes Gymnasium betrieben und es für Internat und Schule eine gewisse Anzahl von Freiplätzen gäbe. Ich wurde gefragt ob ich das wolle. Sicher war ich mir nicht, aber gereizt hat es mich schon. Also meldeten sie mich zur Aufnahmeprüfung, die in der Hofburg stattfand, an. Weil ich zuvor erst einmal in Wien war –es gab damals nur 2 Züge mit Kohle betriebenen Dampfloks pro Tag- war die Anreise für mich schon ein Abenteuer.

Die Reihenfolge der Prüfungs-Kandidaten erfolgte nach dem Alphabet, damit war ich Familiennamen-bedingt am letzten Tag als vorletzter Kandidat an der Reihe. Die Prüfung bestand aus einem theoretischen und einem praktischen Teil (Treffsicherheit beim Intervallsingen, Intonation, Rhythmus, etc.). Ich war erstaunt wie einfach die Aufgaben waren und schaffte nach Aussagen der Prüfer das mit Bravour.

Als meine Eltern nach einem Freiplatz im Internat fragten stellte sich heraus, dass bereits alle vergeben waren, denn bei mehr als 80 Anmeldungen war man nicht davon ausgegangen, dass unter den letzten Zwei sich noch potentielle Sängerknaben befänden. Der Vorsitzende der Kommission telefonierte eine Stunde lang herum um doch noch eine gangbare Lösung zu finden. Eine Unterbringung bei privaten Familien scheiterte an den Kosten und ein tagtägliches Pendeln war aus zeitlichen und fahrplan-technischen Gründen völlig unmöglich. Der Vorschlag, dass ich mich nächstes Jahr wieder melden solle und man für mich einen Freiplatz reservieren würde ging ins Leere, da bereits lange vorher die Entscheidung getroffen werden musste, wo ich das Gymnasium besuche. Also fuhr ich mit gestärktem Selbstbewusstsein aber mit der Gewissheit, dass der Traum vom Sängerknaben vorbei ist, wieder nach Hause.

1958 Das Horn. Der Zufall bestimmte in mehreren Fällen die Richtung meines Lebensweges. Als z.B. der Gänserndorfer Blasmusikverein überraschend eine Einladung zum Welt-Blasmusikwettbewerb 1958 in Kerkrade (Holland) bekam, machte man sich ob der internationalen Konkurrenzfähigkeit ernsthafte Sorgen. Um sich doch irgendwie von der Masse der vermutlich exzellenten Militär-Musikkapellen abzuheben kam man auf die kuriose Idee, möglichst viele Kinder zu integrieren. Im Fundus des Musikvereines gab es ja jede Menge von Blasinstrumenten. Und so wurden ein halbes Jahr vor dem Wettbewerb alle Kinder aus Gänserndorf und Umgebung mit dem Versprechen auf eine maßgeschneiderte Uniform (Uniformen waren damals noch etwas Wichtiges) und der Reise nach Holland eingeladen, sich ein Instrument auszusuchen für das sie dann gratis Unterricht bekämen.

1958 Das Horn. Der Zufall bestimmte in mehreren Fällen die Richtung meines Lebensweges. Als z.B. der Gänserndorfer Blasmusikverein überraschend eine Einladung zum Welt-Blasmusikwettbewerb 1958 in Kerkrade (Holland) bekam, machte man sich ob der internationalen Konkurrenzfähigkeit ernsthafte Sorgen. Um sich doch irgendwie von der Masse der vermutlich exzellenten Militär-Musikkapellen abzuheben kam man auf die kuriose Idee, möglichst viele Kinder zu integrieren. Im Fundus des Musikvereines gab es ja jede Menge von Blasinstrumenten. Und so wurden ein halbes Jahr vor dem Wettbewerb alle Kinder aus Gänserndorf und Umgebung mit dem Versprechen auf eine maßgeschneiderte Uniform (Uniformen waren damals noch etwas Wichtiges) und der Reise nach Holland eingeladen, sich ein Instrument auszusuchen für das sie dann gratis Unterricht bekämen.

Mein Musiklehrer führte mich daher in einen Nebenraum seines Unterrichtszimmers, der mit Musikinstrumenten vollgerammelt war. Ich hatte keine Präferenz innerhalb der mir bekannten Musikinstrumente, aber es stach mir sofort ein seltsames Ding ins Auge: Ein Instrument mit unheimlich vielen, ineinander verschlungenen goldenen Röhren (das Gold war frisch geputztes Messing). Das wollte ich haben, mein Lehrer sagte das sei ein Wiener Horn. Also nahm ich bei ihm zusätzlich Hornstunden – übrigens mit mäßigem Erfolg. Beim Wettbewerb errang der Musikverein sogar eine Silbermedaille, die Anforderungen an mich waren gottseidank minimal, denn das Horn spielt bei Marschmusik nur eine kleine Nebenrolle. Für Marschmusik reicht es, wenn man 4-5 Töne drauf hat… Die folgenden Jahre blieb ich dem Verein erhalten, musikalisch war es nicht sonderlich ergiebig.

1960 Die Elektrotechnik. In diesem Jahr befand der mittlerweile erwachsene Sohn des örtlichen Elektrohändlers, dass es an der Zeit wäre, etwas für die Jugend zu tun. Der damals vorherrschenden Technik-Euphorie entsprechend war dies ein mehrwöchiger Bastelkurs, bei dem Kinder ein voll funktionsfähiges Radio bastelten. Das Material (ein paar Widerstände und Kondensatoren, eine Schwingspule und eine von den damals üblichen Telefonhörern ausgebaute Lautsprecherkapsel) war einfach und kostete nur 35 Schillinge (etwas mehr als 2 €). Die Teile wurden verdrahtet, teilweise verlötet und auf einem Holzbrett montiert.

Nebenbei lernten wir die Funktion der einzelnen Teile und die  Grundlagen der Elektrotechnik kennen und wie ein Radioempfänger funktioniert. Die Idee hinter dem Aufbau war ziemlich raffiniert: Das Gerät musste zwar an das Stromnetz angeschlossen werden, die Stromaufnahme war aber so gering, dass sie für den Stromzähler nicht erfassbar war, denn das Netz diente primär als Empfangsantenne.

Grundlagen der Elektrotechnik kennen und wie ein Radioempfänger funktioniert. Die Idee hinter dem Aufbau war ziemlich raffiniert: Das Gerät musste zwar an das Stromnetz angeschlossen werden, die Stromaufnahme war aber so gering, dass sie für den Stromzähler nicht erfassbar war, denn das Netz diente primär als Empfangsantenne.

Der Kurs hatte für mich zweierlei Folgen: Erstens ging ich von nun an widerstandslos zu Bett und hörte meist die halbe Nacht Musik von irgendwelchen ausländischen Sendern. So entdeckte ich z.B. die “Hohe Messe” von J.S. Bach und die Symphonien Anton Bruckners. Natürlich ohne zu wissen was das für Werke waren und wer sie komponiert hat, denn ein Mittelwellen-Empfang hat so seine Tücken: Die Sender triften aus mehreren Gründen ab, man muss nachjustieren und der “Signal-Rauschabstand” war so gering, dass sich die Bruckner-Symphonien für mich sehr rätselhaft anhörten, denn die typischen gewaltigen Orchesterausbrüche waren gut zu hören, die ebenfalls typischen Pianissimo-Stellen hingegen gingen im Rauschen unter und waren einfach nicht da. Zuerst dachte ich, das Stück sei zu Ende, plötzlich war es aber wieder da.

Tagsüber war ich dann damit beschäftigt herauszufinden, was ich denn da nächtens gehört habe. Dabei hat mir eine auf billigem Papier gedruckte Programmzeitschrift sehr geholfen, deren Inhalt ausschließlich aus den detaillierten Programmen aller europäischen Mittelwellen-Sender und der Kurzwellensender weltweit bestand.

Die zweite Konsequenz des Kurses war ein gesteigertes Interesse an Elektrotechnik und der Funktionsweise von Audiogeräten, zum Beispiel Tonbandgeräte. Für diverse Onkeln und Tanten baute ich insgesamt drei weitere Radios dieser Art.

1961 Das erste “richtige” Konzert. Das nach dem Krieg wieder aktivierte “Theater der Jugend” bot den Schulen stark verbilligte Karten für den Konzert-Zyklus “Die große Symphonie” im Wiener Musikverein an. Das war eine tolle Sache, ich meldete mich sogleich dafür an und blieb bis zur Matura ein treuer Abonnent der kein einziges Konzert versäumte. Nicht nur die Musik faszinierte mich, sondern auch die Atmosphäre des Goldenen Saals und das festlich gekleidete Publikum. Das ganze “Drumherum” vermittelte mir den Eindruck, für einige Stunden in eine andere Welt einzutauchen, die mir mit jedem Konzertbesuch begehrenswerter erschien. Ich versuchte mir vorzustellen wie das Leben der am Podium sitzenden Musiker/innen aussah, was sie nach dem Konzert machten, wie ihr Tagesablauf sein könnte, usw.

1964 Mein erstes Tonbandgerät. Von meinem Elternaus 50 Meter entfernt gab es eine Tankstelle, die vom Besitzer und einem hauptberuflich angestellten Tankwart betrieben wurde (damals gab es noch keine Selbstbedienung). Um mein Taschengeld aufzubessern half ich manchmal (meist sonntags) stundenweise aus. Das war eine leichte und angenehme Tätigkeit und bald weitete sich das auf eine Ganztags-Aushilfe aus.1964 arbeitete ich in den Sommerferien ein ganzes Monat lang als Tankwart. Damit und mit dem bisher Ersparten konnte ich mir das neueste Tonbandgerät der Marke Philips um 3.200 Schillinge kaufen. Endlich konnte ich Musik “aufnehmen” und beliebig oft hören. Es war ein Traum, der wahr wurde.

1964 Mein erstes Tonbandgerät. Von meinem Elternaus 50 Meter entfernt gab es eine Tankstelle, die vom Besitzer und einem hauptberuflich angestellten Tankwart betrieben wurde (damals gab es noch keine Selbstbedienung). Um mein Taschengeld aufzubessern half ich manchmal (meist sonntags) stundenweise aus. Das war eine leichte und angenehme Tätigkeit und bald weitete sich das auf eine Ganztags-Aushilfe aus.1964 arbeitete ich in den Sommerferien ein ganzes Monat lang als Tankwart. Damit und mit dem bisher Ersparten konnte ich mir das neueste Tonbandgerät der Marke Philips um 3.200 Schillinge kaufen. Endlich konnte ich Musik “aufnehmen” und beliebig oft hören. Es war ein Traum, der wahr wurde.

1965 Meine erste selbstgebaute Stereoanlage. Der örtliche Elektrohändler hatte bereits 1960 den richtigen “Riecher”, denn wenige Jahre später hatte sich von Deutschland aus kommend ein beachtlicher Markt für Hobby-Elektrobastler entwickelt. Man konnte nun die Bauteile, die entsprechenden Schaltpläne und Lochrasterplatten (Vorgänger unserer heutigen Printplatten) kaufen und sich die neuesten UKW-Stereo-Radioempfänger und Stereo-Verstärker selbst bauen. Da musste ich zuschlagen und schob Sonderschichten an der Tankstelle ein. Ein Onkel, der Möbeltischler war, baute mir tolle nussfurnierte Holzgehäuse dazu. So konnte ich, nachdem ich schnell noch Lautsprecherboxen zusammen gebaut hatte, mit der eigenen Stereoanlage in meinem eigenen Zimmer Musik aufnehmen und hören!

1965 Meine erste selbstgebaute Stereoanlage. Der örtliche Elektrohändler hatte bereits 1960 den richtigen “Riecher”, denn wenige Jahre später hatte sich von Deutschland aus kommend ein beachtlicher Markt für Hobby-Elektrobastler entwickelt. Man konnte nun die Bauteile, die entsprechenden Schaltpläne und Lochrasterplatten (Vorgänger unserer heutigen Printplatten) kaufen und sich die neuesten UKW-Stereo-Radioempfänger und Stereo-Verstärker selbst bauen. Da musste ich zuschlagen und schob Sonderschichten an der Tankstelle ein. Ein Onkel, der Möbeltischler war, baute mir tolle nussfurnierte Holzgehäuse dazu. So konnte ich, nachdem ich schnell noch Lautsprecherboxen zusammen gebaut hatte, mit der eigenen Stereoanlage in meinem eigenen Zimmer Musik aufnehmen und hören!

1966 Folgenreiche Entscheidung und der Zufall. Die Matura stand vor der Tür, was mir weniger Sorgen bereitete als der Einberufungsbefehl des Bundesheeres, der mich bereits im Jänner erreichte. Mit militärischem Drill hatte ich so gar nichts am Hut, im Gegenteil, ich hasste diese Art von Männergesellschaft. Ich habe schon im Kindergarten lieber mit Mädchen als mit Knaben gespielt und fühle mich generell wohler im Umgang mit Frauen als mit Männern. Unglücklicherweise hieß damals der Verteidigungsminister Georg Prader, ein konservativer Hardliner der ÖVP, der es sogar schaffte, Mitglieder der Wiener Philharmoniker die eine Ausnahmeregelung hatten und vom Militärdienst befreit waren, kurz vor ihrem 35. Lebensjahr doch noch zum Militärdienst einzuziehen. Den Zivildienst gab es damals noch nicht, also was tun? Als einziger Ausweg aus dem Dilemma blieb nur noch über, sich bei der Stellungskommission zum Musikkorps (Gardemusik), zu melden. In diesem Fall hatte man nur 6 Wochen lang eine militärische Grundausbildung, der Rest bestand aus Proben, Ausrückungen und Konzerten. Allerdings musste man sich statt 9 Monate auf ein Jahr verpflichten um aufgenommen zu werden und einer Kommission vorspielen.

Ich holte daher wieder mein Horn hervor auf dem ich zwar einmal die Woche bei den Proben des Musikvereins spielte, es aber sonst nicht weiter beachtete und nahm bei meinem Musiklehrer wieder einige Stunden. Die Latte beim Vorspiel war gottseidank nicht sehr hoch gelegt, da Hornisten Mangelware und bei der Gardemusik zufällig gerade dringend gebraucht wurden. Mit einer Tonleiter über 1 ½ Oktaven und einem kleinen, leichten Solostück schaffte ich die Aufnahmeprüfung.

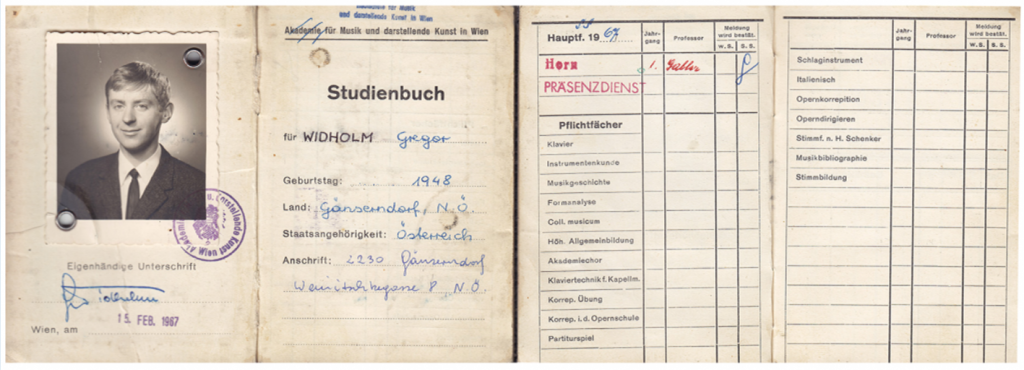

1966/67 Die Musikhochschule und der nächste Zufall. Am 1. Juli 1966 rückte ich also in die Maria-Theresia-Kaserne ein. Die sechs Wochen Grundausbildung verkürzte ich unbewusst auf drei Wochen, da ich eine Lungenentzündung bekam, drei Wochen im Heeresspital verbrachte und anschließend gleich zur Gardemusik überstellt wurde. Die täglich vorgeschriebene Übungszeit und die Probenarbeit wirkten sich auf mein Hornspiel ausgesprochen positiv aus. Es ging bergauf.

Zufällig erfuhr ich, dass, wenn man an der Wiener Musikhochschule studiert, 2x die Woche jeweils einen halben Tag “Ausgang” bekommt um dort den Unterricht zu besuchen. Wow, das wäre eine gute Möglichkeit dem tristen Kasernenalltag zu entkommen! Ich meldete mich sofort zum letztmöglichen Aufnahmeprüfungstermin Mitte Oktober an (damit ich noch mehr Zeit zum Üben zur Verfügung habe) und übte von da an täglich fast so viel wie zuvor die ganze Woche lang. Die Aufnahmeprüfung wurde trotzdem zu einer Zitterpartie. Die Jury gab mir nach dem Vorspiel zu verstehen, dass sie von den Kandidaten ein höheres technisches Niveau als meines war, erwarte.

Zufällig erfuhr ich, dass, wenn man an der Wiener Musikhochschule studiert, 2x die Woche jeweils einen halben Tag “Ausgang” bekommt um dort den Unterricht zu besuchen. Wow, das wäre eine gute Möglichkeit dem tristen Kasernenalltag zu entkommen! Ich meldete mich sofort zum letztmöglichen Aufnahmeprüfungstermin Mitte Oktober an (damit ich noch mehr Zeit zum Üben zur Verfügung habe) und übte von da an täglich fast so viel wie zuvor die ganze Woche lang. Die Aufnahmeprüfung wurde trotzdem zu einer Zitterpartie. Die Jury gab mir nach dem Vorspiel zu verstehen, dass sie von den Kandidaten ein höheres technisches Niveau als meines war, erwarte.

Einer der beiden Hornprofessoren, Friedrich Gabler, Solohornist an der Wiener Volksoper und ständiger Gast bei den Wiener Philharmonikern als 1.Hornist, meinte jedoch, dass ich trotz des unbefriedigenden spieltechnischen Niveaus eine beachtliche Musikalität gezeigt hätte. Da ein bereits formal aufgenommener Student sein Studium aus diversen Gründen nicht aufnehmen könnte, hätte er seit letzter Woche wieder einen Studienplatz frei und könnte mich ausnahmsweise in seine Klasse aufnehmen und so einem “armen Soldaten” (Originalzitat) eine Chance geben. Das Risiko sei gering, denn wenn sich nach diesem Semester kein signifikanter Fortschritt zeige, würde ich sowieso ausscheiden müssen. Nach den ersten Unterrichtsstunden war ich leicht schockiert, als ich hörte, was die anderen konnten und auf welchem Niveau ich mich befand. Die Motivation war enorm und nach dem Ende des Semesters durfte ich tatsächlich bleiben und weiter studieren.

Vier Jahre später ging ich im Probespiel an der Wiener Volksoper als Sieger hervor und wurde Mitglied des Wiener Volksopernorchesters. – G.W

CV | Zweiter Teil »